こんにちは。

本日は、以前にこちらの記事でも紹介した多重下請け構造問題について、実体験として感じた問題点を掘り下げてお伝えします。

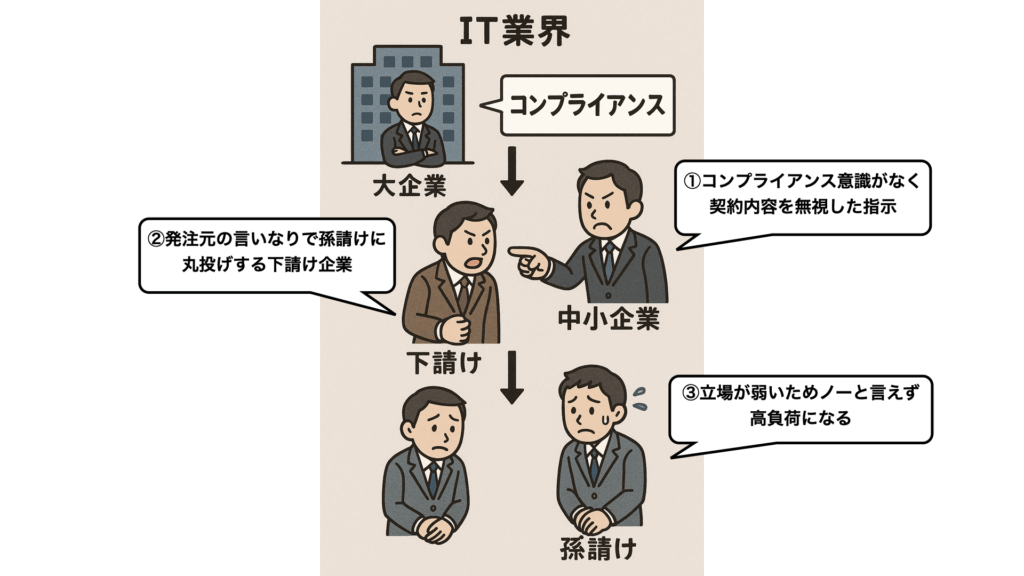

IT業界で起こっている多重下請け構造のイメージ

まず、大まかにイメージでお伝えすると日本のIT業界では以下のような構造がよく見られます。

大企業の場合、長きに渡ってコンプライアンス遵守の徹底が言及されてきたことにより、昨今では真っ当に契約や法律に沿って仕事が出来る企業がほとんどだと思います。

私自身も大手に勤めていたときに明らかな法令違反や契約違反事例を見たことはありませんでしたし、独立してからも大企業は下請けに対してもコンプライアンスを配慮している様子が伺えます。

しかし、中小企業ではコンプライアンス遵守の意識が低い、充分な社内教育が行われていない企業が多数存在し、多重下請け構造が常態化しているIT業界ではこうした企業たちがさらに下請けや孫請けに無茶な依頼を出して現場の人間が疲弊するという事態が起きています。

より具体的には、偽装請負1状態で発注企業からエンジニアに直接指示出しが行われ、しかも契約範囲外の要求までしてくるという問題が発生しています。

このとき、エンジニアから請負企業に相談しても、上の画像の②のように請負企業も立場の弱い下請け企業なので、結局、交渉の余地がなく突っぱねられてしまい、責任はエンジニアに丸投げでエンジニア側は契約を打ち切るか言いなりになるしかないという、一番弱い立場にも関わらず全く保護されていないという問題に陥っています。

ここで問題を整理すると次の4つの問題に分けれれると思います。

- 中小企業が下請けに偽装請負で無茶な指示出しをしている

- 下請け(請負会社)が発注元に対して交渉力がなく言いなりになっている

- 追い詰められたエンジニアを救済する手段がない

- 元請の大企業が現場の状態を正確に把握出来ていない

1.中小企業が下請けに偽装請負で無茶な指示出しをしている

言わずもがなこれは法律違反なので、取り締まられるべきなのですが、そこかしこで長い間の慣習として常態化してしまっているため、取り締まるにもキリがなく難しい状況だと思います。

最近、フリーランス新法の中で偽装請負を防止するための条項が盛り込まれ、エンジニアを守るための契約内容の明記やハラスメントへの体制整備の義務付けなどが謳われていますが、2024年11月とまだ時間もさほど経っていないため、まだ広く認知はされていないようです。

この先、法律整備と認知が進んで偽装請負が撲滅されることを願っています。

2.下請け(請負会社)が発注元に対して交渉力がなく言いなりになっている

これについては、そもそも下請け会社自体が不要だと私は考えています。

SESなどと呼ばれる請負会社は基本的に営業メインで構成される人材仲介会社なわけですが、当然営業はIT案件の知識や経験に乏しく、紹介するエンジニアの技量も正確には把握出来ていません。

どこの会社も同じだと思いますが、テンプレートなスキルシートを書かせて、あとは紹介先の企業との面談でエンジニア本人が質疑応答に対応するという流れになっています。

だとしたら、国営のサイトを1つ用意して、そこにスキル情報や案件の経歴などの情報をすべてのフリーランスエンジニアが登録し、企業側はそこで情報確認すれば済む話です。

また、企業側からの案件オファーやエンジニア側からの希望連絡も一括してサイト上で行えば十分事足りると思います。

そうすれば、そもそも上記で言うところの中小企業も不要になり、元請の大企業の社員が直接エンジニアも見ることになるので、偽装請負やハラスメントも激減するでしょう。

あとは、現状だとエンジニア側から現場の企業を評価する仕組みがないので、立場的に弱いエンジニアを保護するためにもエンジニアによる案件途中や終了時の企業評価やハラスメントなど問題があったときに元請企業や労働基準監督署などに簡単に報告が出来る仕組みがあるといいですね。

3.追い詰められたエンジニアを救済する手段がない

こちらはエンジニアから元請の大企業に報告がしづらい、その背景にある発注元の要望を聞き入れないと契約を切られやすいという側面を是正する必要がありますが、数多ある中小企業側の意識を変えるのは人材の質から見ても正直厳しいと思いますので、やはり上述のように元請けから直接エンジニアに発注してもらい、問題があった際の報告が出来る仕組みづくりが効果的だと思います。

4.元請の大企業が現場の状態を正確に把握出来ていない

これについても、上述の通り、元請から直接発注するようになれば善管注意義務2の観点で状況把握するようになるので、解消すると思います。

まとめ

ここまで書いてきたように、現状は下請けに行くほど立場が弱く、辛酸を舐めているというのが実態です。

しかし、多くのフリーランスが声を上げてきたことでフリーランス新法ができ、少しずつではありますが状況を改善する土台が出来つつあります。

これから実際に状況が変わるためには、今まで常態化していたことが違法行為に当たる問題なんだとしっかりと認知して初めて変わっていくと思いますので、まずはこの社会問題をより多くの人が認識し、意識が変わっていくことが必要です。

そのために一人のエンジニアとして私も声を上げていきます。

それでは本日はこのあたりで失礼します。

- 偽装請負とは、契約上は請負契約や業務委託契約などの形をとりながら、実態としては労働者派遣(労働者供給)と同じ状態にあることを指します。これは日本の労働法上、違法行為です。

本来、請負契約の場合は「仕事の完成」が目的であり、発注者(依頼主)が請負業者の労働者に直接業務の指示や命令を行うことはありません。逆に労働者派遣の場合、発注者が派遣社員に直接指示を出します。そのため、たとえ形式的に請負や業務委託契約を結んでいても、「発注者が現場の労働者に直接指示を出している」「勤務時間を発注者が管理している」などの実態があれば、偽装請負と見なされます。 ↩︎ - 善管注意義務とは、受託者や管理者がその職業や地位にある人として、社会通念上または客観的に求められる程度の注意をもって他人の利益を管理・保護しなければならないという法的義務です。 ↩︎